白浪 设计

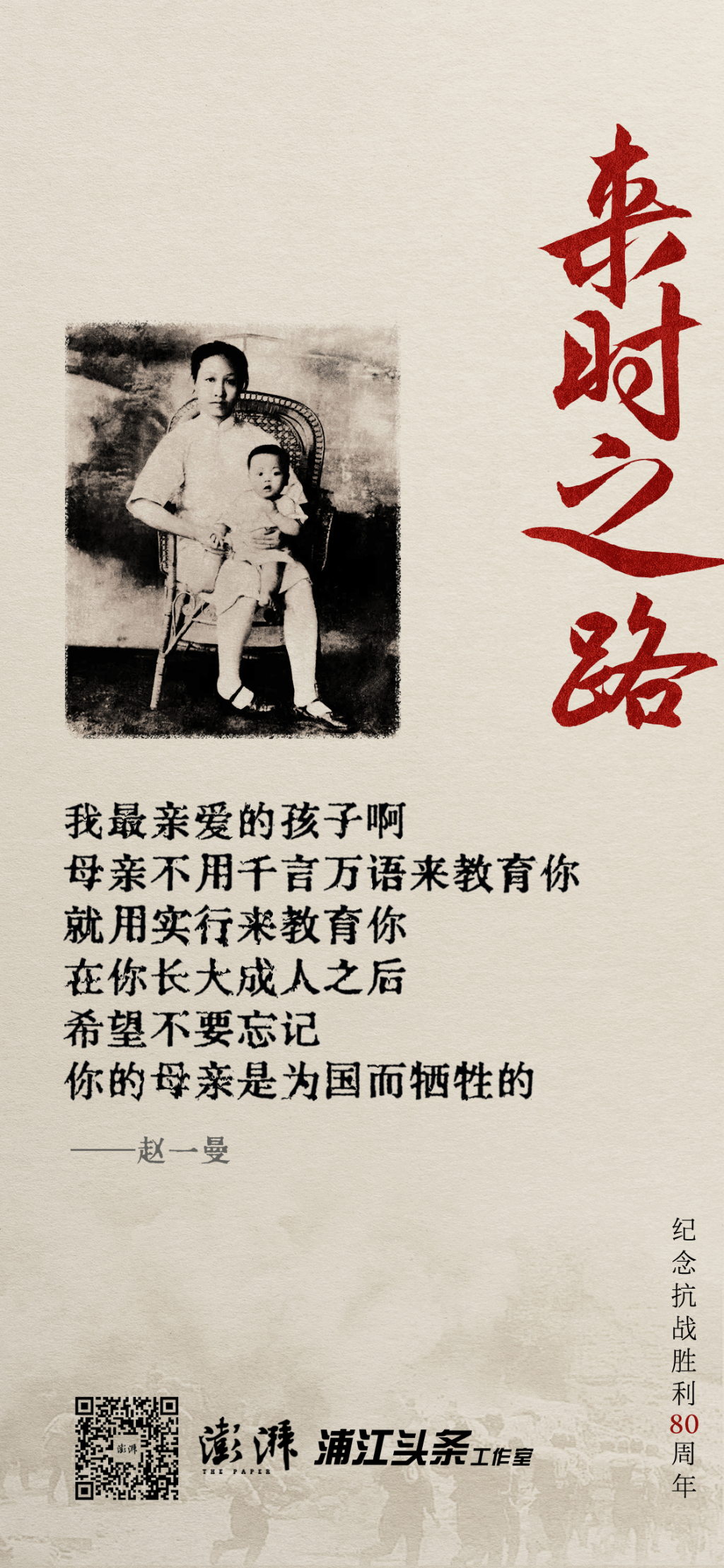

这是一张95年前的旧照片,拍摄于1930年上海的一家照相馆。

照片中是一对母子。母亲身穿旗袍,坐在藤椅上,怀里抱着一个小男孩。她神情坚毅,眼神中透出慈爱和温柔。一岁多的小男孩依偎在母亲怀中,睁着一双水汪汪的大眼睛,脸上充满童真。这是抗日英雄赵一曼与儿子宁儿,唯一的合影。

1930年,上海是革命力量聚集之地。当时赵一曼已从莫斯科中山大学回国,在上海、江西等地从事地下工作。由于工作的特殊性,她不得不将年幼的儿子托付给亲戚抚养。临行前,她抱着宁儿在照相馆留下这张珍贵的合影。

赵一曼和儿子宁儿唯一的合影。本文图片除注明外 均为受访者 供图

“照了这张相以后,奶奶不久就从上海去了东北,他们母子再也没见过。我父亲那时候还小,对妈妈都没什么印象,一直到很多年后,他才知道自己妈妈的事情。”近日,赵一曼孙女陈红在接受澎湃新闻记者采访时回忆。

那是民族危难的年代,涌现出了一批又一批英雄人物。1931年“九一八”事变后,赵一曼奉命从上海奔赴东北领导抗日斗争,她作战勇敢,曾多次带领队伍给日伪以沉重打击,敌人称她为“手持双枪红装白马的密林女王”。

1936年8月2日,赵一曼被日军残忍杀害,年仅31岁。当她被押上去珠河(今尚志县)的火车,预感即将就义,她向押送人员要来纸笔,给儿子留下最后的话语:

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

这短短百余字,道尽了母亲对儿子的眷恋,更展现了共产党人对革命的信仰。如今已67岁的陈红从未见过奶奶,但她从小就知道,奶奶是一位抗日英雄,这封绝笔信时常令她热泪盈眶。牺牲至今89年,赵一曼的爱国精神激励着后代子孙,也早已融进中国人的血脉,化为绵延不绝的力量。

陈红手捧父亲和奶奶的合影画像。封面新闻 图

别家:前往上海,回到上海

赵一曼的抗日英雄事迹,陈红听过很多遍,也讲过很多遍。陈红生在北京,成长和生活在四川宜宾老家,那里有赵一曼的故居。小时候,陈红跟着赵一曼的二姐李坤杰长大,叫她姨婆。家里墙上,常年挂着由赵一曼和宁儿的照片临摹的画。

“我从小是看着照片上的奶奶长大的,照片上的奶奶也看着我长大。”陈红回忆,小时候她爱哭,家人哄她时常教她向奶奶学习。“你奶奶多坚强,被敌人抓到以后,她负了伤,依然坚贞不屈,你也要向她学习。”

在身边人一点一滴的讲述中,奶奶赵一曼的英雄形象,渐渐地在陈红脑海中清晰起来。

陈红在赵一曼纪念馆前。

赵一曼,原名李坤泰,又名李淑宁、李一超,1905年在四川宜宾出生。赵一曼从小对封建陋习有着反抗精神,青少年时便反对裹脚。1920年代,她在大姐夫郑佑之的影响下走上革命道路,1923年加入中国社会主义青年团,1926年加入中国共产党。

赵一曼

宜宾档案馆材料显示,1926年5月,“五卅”运动一周年时,正是抵制洋货的高潮。在宜宾女中就读的赵一曼,按照中共的指示组织党团员在学生中宣传,抵制英国煤油轮船靠拢宜宾码头,学生们遭到了武装镇压,由此引发了全城罢工、罢市、罢课。

1927年初,赵一曼考入黄埔军校武汉分校,成为中国军事学校第一批女学员。在黄埔军校,她学习指挥作战,手持步枪冲锋在山道和树林间。在政治课上,恽代英等教官的理论讲授,更加坚定了赵一曼的革命理想和信念。

这一年8月1日南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。商务印书馆出版的《赵一曼传》记载,1927年7月末赵一曼原本前往南昌,但途中肺病复发,没有参加南昌起义。她住进医院,根据组织安排,在病情好转后来到上海。

在上海,她天天看到的是反动派的暴行。1927年蒋介石发动“四一二”反革命政变,在上海大肆杀害共产党员和革命群众。7月15日,汪精卫叛变革命,全国笼罩在白色恐怖之中。同年9月,为了保存和培养优秀干部,党组织派赵一曼等同志赴莫斯科中山大学学习。