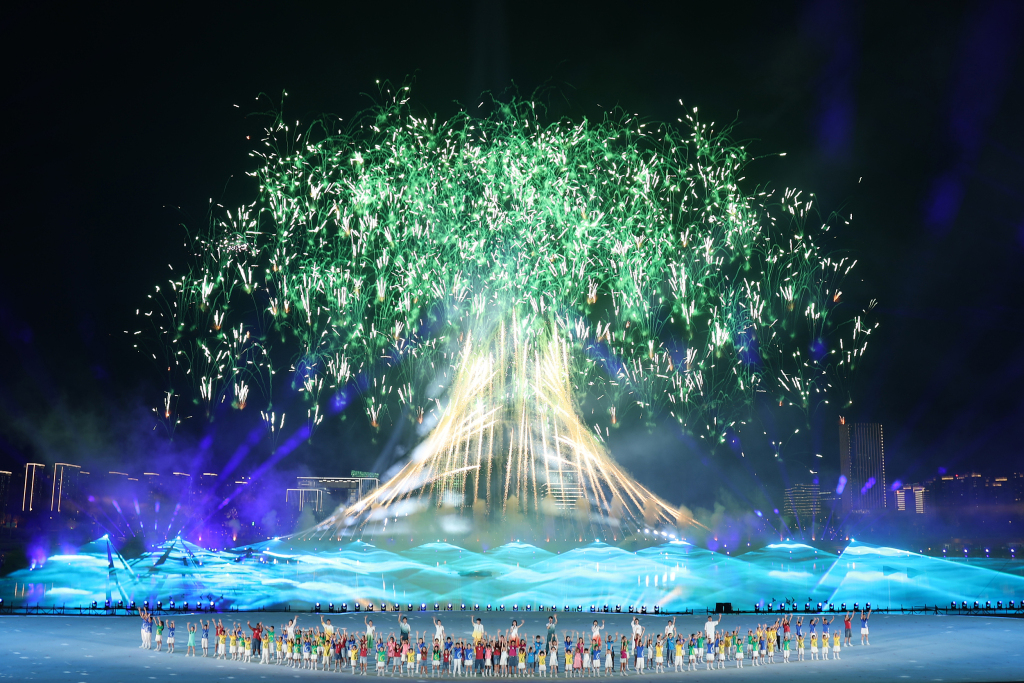

第12届世运会开幕式上的文艺表演。 中新社记者 田雨昊 摄

在大运会期间,运动员们吃火锅、喝盖碗茶、去荷花池市场砍价、体验中医推拿,曾一度刷屏社交媒体。这些藏在市井街巷里的烟火气,成为了世界看到成都超越“熊猫故乡”标签的城市魅力。

两年过去,“大运之城”已然进阶,变化融进城市肌理之中,藏在绿道之上,球场之间。正如成都姑娘刘梦琳的偶然发现:立交桥下的闲置空间被改造为篮球场、滑板区时,那一刻让她恍然感悟,原来这个相伴她近三十年的城市,在以“细嗅蔷薇”的细腻,为大家创造着触手可及的运动空间。

带着细腻与魄力,成都在全球视野中的“坐标”中日益鲜明。从汤尤杯到世界霹雳舞锦标赛,再从世界体育舞蹈节到国际乒联混合团体赛,一系列国际赛事的接连落地,让成都建设“世界赛事名城”的底气越来越足。而从《哪吒》的破圈传播到金沙、三国等文化IP的持续输出,让“文化输出”的国际传播实现掷地有声。

当一座城市在国际话语体系中的声音愈发清晰有力,面对又一场国际赛事的举办,便能更从容地实现赛事价值的深度转化。

“世运会是巨型的引流场,也是城市资源整合的试验场。”成都体育学院天府国际体育赛事研究院院长、经济管理学院教授柳伟向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,当运动员、游客在锦江畔骑行,在宽窄巷子体验非遗,在赛事间隙品味川菜时,体育赛事便是文化传播的载体,城市消费升级的引擎。

这个夏天,成都围绕世运会主题推出100个精品消费新场景,而在不久前,世运会“跟着赛事去旅行”系列活动正式收官,活动历时10个月,穿越四川山水,串联全省21市(州),吸引百万市民游客参与。可以说,一场赛事的涟漪带动了全省文旅。

经历量变积累的成都“赛事经济”,正向着创造更高阶价值的深水区进化。

世运会吉祥物。视觉中国 图

世运会为何选择成都?

世界运动会是非奥项目最高水平的国际综合性运动会。世运会诞生的故事,自带特立独行的先锋基因。上世纪70年代,大量体育项目因奥运名额有限无法拿到“入场券”时,这些新型的运动形式不甘被边缘化,于是,一些国际单项体育联合会决定“另起炉灶”,搭建一个属于非奥项目的赛事平台。在国际世界运动会协会(IWGA)成立后,首届世运会在美国加利福尼亚州圣克拉拉成功举办。

从1981年破茧而出至今,世运会已成功举办十一届赛事。与奥运会一样,每4年举办一次,每届举办时间在奥运会次年,竞赛项目以非奥运会项目为主,与奥运会相互补充。

有趣的是,与奥运会追求更高更快更强的竞技色彩不同,世运会时更像是一个“花式运动”的狂欢,个性色彩更浓郁。本届世运会共设34个大项、60个分项,256个小项,其中不少都是新潮、时尚、参与性很强的比赛项目。

可以预见,世运会将打开大众对体育赛事的全新想象力。其中既涵盖体操、射箭、飞盘、拔河、铁人三项等大众熟知的运动,也包含跑酷、自由潜水等充满挑战的极限运动;还有无人机竞速、滑水、摩托艇等新奇项目;更有浮士德球、荷球、力量举等相对小众的运动。

值得一提的是,此前在巴黎奥运会上精彩亮相的霹雳舞,将继续在成都世运会呈现。此外,鉴于今年在中国举办,本届赛事还首次增设了龙舟小项,这也符合世运会设项突出地域特色的特点。

这些项目将共同构成一个多元共生的体育生态系统,恰恰呼应着本届世运会“运动无限,气象万千”的主题,也与成都这座城市骨子里的包容基因同频共振。

可以说,举办一场国际赛事是城市硬实力、软实力的“双重考核”。世运会“水陆空”兼备的项目设置,其实对场馆功能和生态基底提出了更高标准的要求。

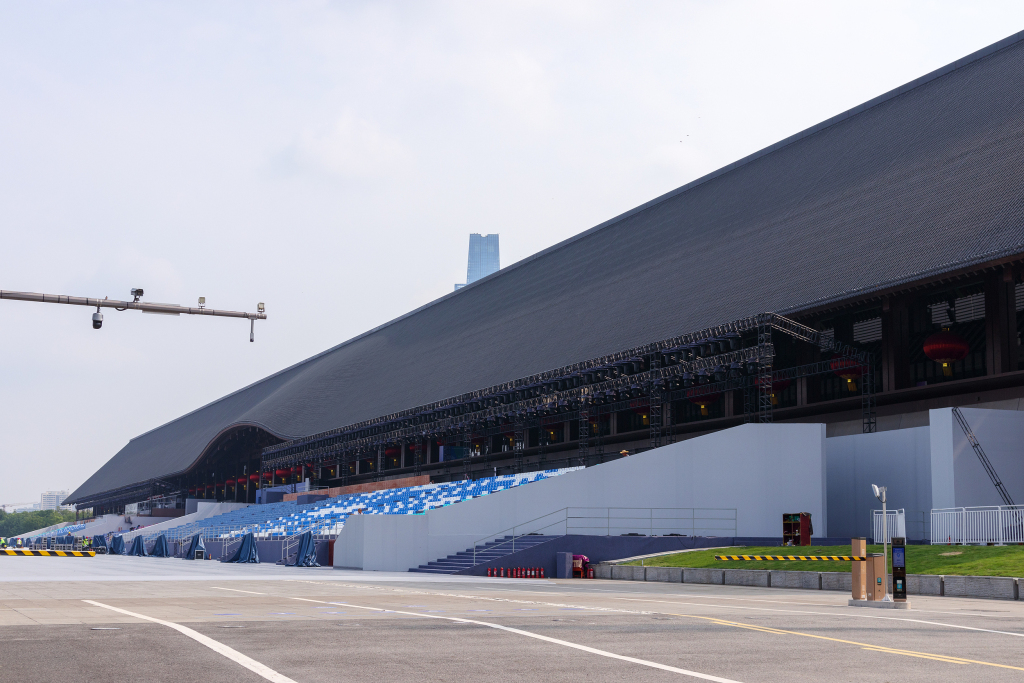

世运会开幕式主会场天府国际会议中心大屋檐。 视觉中国 图

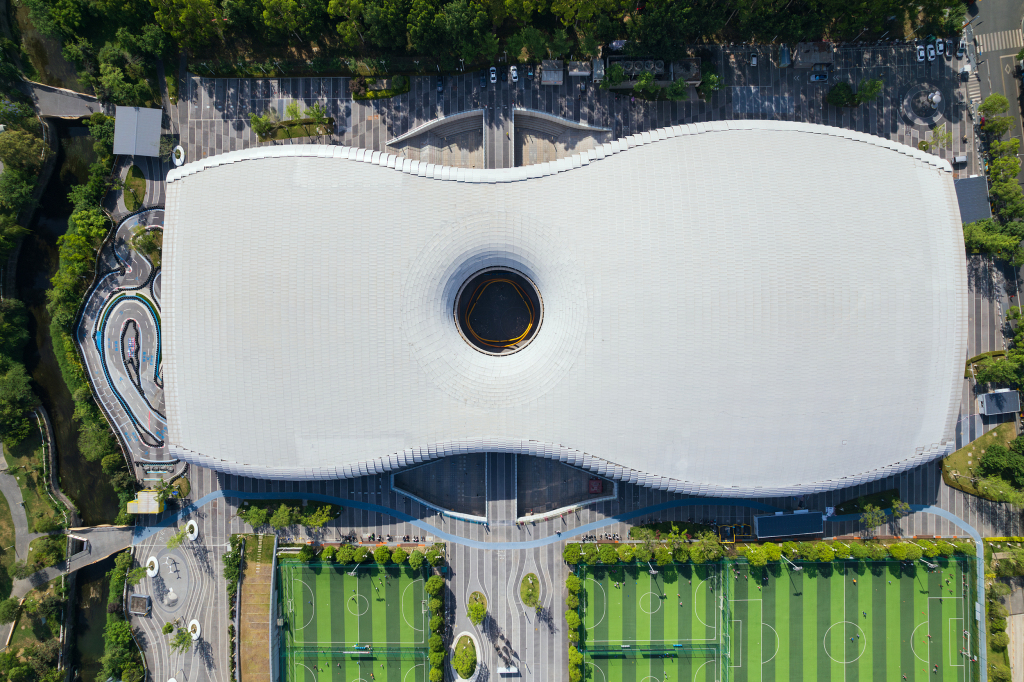

成都市新都香城体育中心体育馆。视觉中国 图

值得关注的是,依托2023年世界大学生运动会的举办,成都世运会27个竞赛场馆(场地)中,有18个为既有场馆局部功能调整、9个依托湖泊公园临时搭建,没有新建场馆。在全球赛事纷纷将“可持续”作为核心办赛理念的当下,成都的此番实践,也将向世界表达东方智慧在赛事绿色发展中的无限可能。

另一方面,国际赛事的举办,往往是对城市赛事运营软实力的综合检验。从大运会到汤尤杯,从世界体育舞蹈节到国际乒联混合团体赛,成都已在多元赛事中历练出较为成熟的运营体系。公开数据显示,2024年成都共举办国际、国内赛事70余项,体育赛事举办数量位居全国前列。

而赛事的意义远不止于竞技。此前,在大运会期间,各国运动员走进荷花池市场砍价,在人民公园喝盖碗茶;同IFS的爬墙大熊猫合影,曾一度“刷屏”社交媒体。这些生动场景,是成都“生活美学”的自然流露,却意外成为让世界看见成都超越熊猫符号的城市魅力。

当下,又一国际赛事将在成都启幕。从一些细节,可见成都的巧思与自信表达。例如,本届世运会开幕式,并未采用传统文艺表演,而是将以街舞开场。“我认为,不一定非要火锅熊猫这种具象事物才能代表成都,包容自信本身就是成都气质的表达”,开幕式街舞节目的舞蹈总监冯经伟接受媒体采访时表示,自己曾多次来过成都,无论是代表多元文化的街舞还是Rap在成都的发展,在国内都可以视为高地般的存在。这一次他特意将节目内核凝练为“自由、平等、自信”——恰与成都的城市精神共振。

小演员在开幕式上表演。新华社记者 陈振海 摄

在为期十天的赛期,各国运动员将解锁本真的成都。当运动员走出霹雳舞赛场,会发现体育馆周边被老牌电器批发市场环绕,部分斑驳的商铺招牌记录着成都最早的商业脉动,这是不同于春熙路时尚商圈的另一种城市繁华;而将举行滑水、摩托艇、潜水等项目的三岔湖赛区则将传递另一重维度的故事,这片水域栖息超100种鸟类,当赛事的浪花与鸟类同框,这座超大城市如何平衡发展与生态的答案将自然传达。

当他们走出场馆,穿梭成都的大街小巷,收获对这片土地更为立体的直观认知,再自发成为成都故事的“民间大使”时,赛事便实现了更高维度的价值:让世界看见更生动的成都、更立体的中国。

在成都,“热爱”可以被传承

城市的生动,总在细微处显现。世运会选择成都的理由,正流淌于街头巷尾的运动律动中。

夜色渐晚,在东郊记忆的一处下沉式通道里,律动的节拍在混凝土墙面间碰撞回响。在这里,穿着各色服饰的B-boy(霹雳舞者)正散落在通道各处,练习着不同的动作:弹跳、托马斯旋转、地板步......他们的身影在通道里此起彼伏,却因同样的热爱,在这个夜晚相遇。

在地面之上是如今成都的潮流坐标,也是成都现代工业文明的最初承载地。苏式红砖厂房与高耸烟囱凝固着工业记忆;而穿插其间的买手店、音乐空间,在钢架结构间又传递着新成都的时尚脉动。过去与现在在此相融共生,是成都从容拥抱改变的剪影。

尽管深居内陆,但不影响成都的开发包容。在上世纪70年代的纽约,霹雳舞席卷街头,成为当代街舞文化的代表。到了80年代,随着美国音乐电影《Breakin" alt="从“大运之城”到“世运之城”,成都“赛事经济”的二次进化">