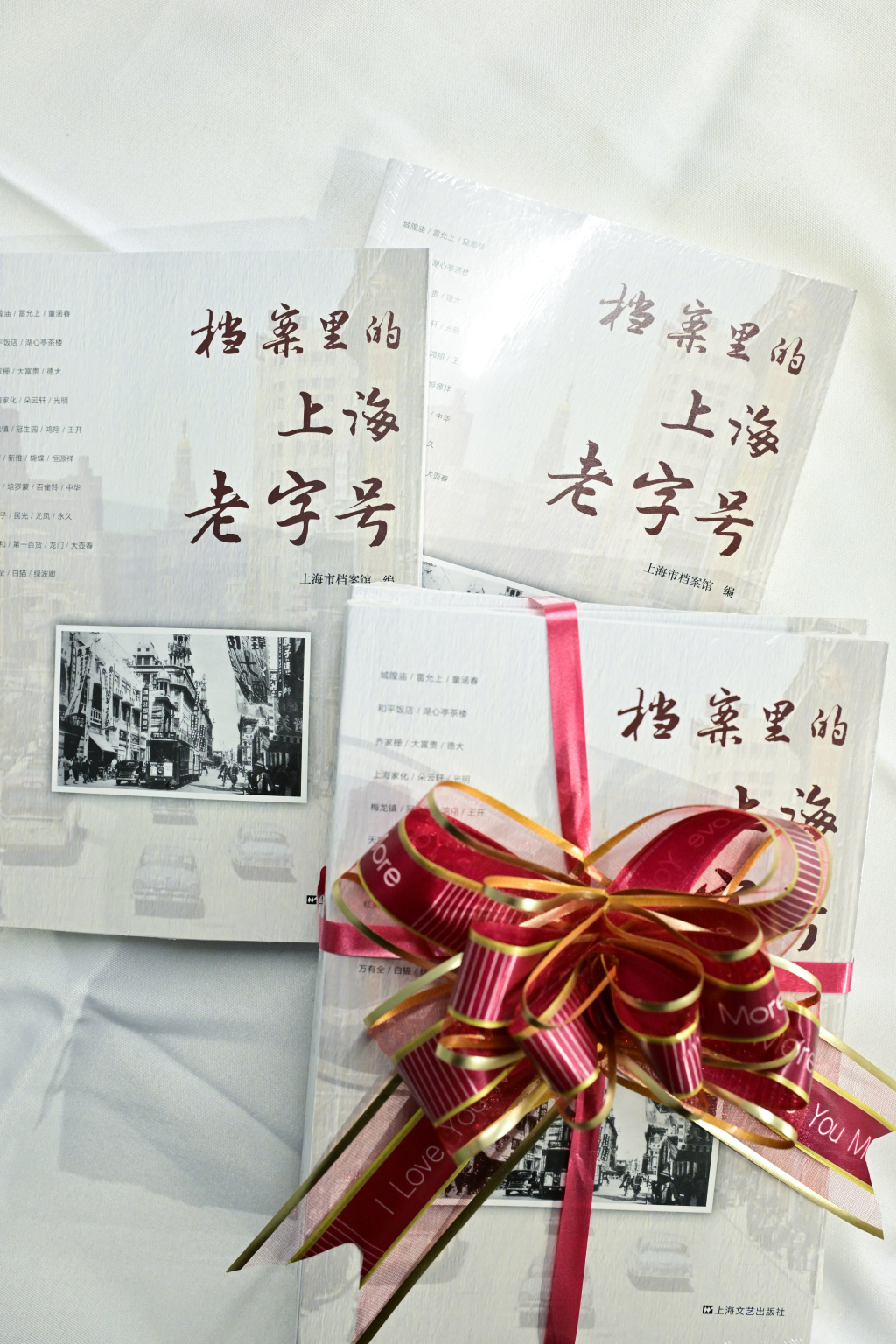

《档案里的上海老字号》,上海市档案馆编,上海文艺出版社,2025年7月

8月22日,由上海市档案馆、光明食品集团和上海文艺出版社联合主办的《档案里的上海老字号》新书分享会在华山263老字号品牌馆举行。上海市档案局(馆)副局(馆)长石磊,光明食品集团副总裁涂华彬,上海文艺出版社总编辑郑理,《档案里的上海老字号》责任编辑、上海市档案馆编研部副主任何品,作家惜珍、陆林森与上海市地方志办公室副研究馆员刘雪芹博士等作者代表出席活动,围绕《档案里的上海老字号》一书的编纂、写作、内容特色及意义等展开研讨与交流。

《档案里的上海老字号》新书分享会现场

《档案里的上海老字号》不仅是一本记录上海老字号历史的书籍,更是一部展现上海民俗风情、商业文化和城市精神的“小百科全书”。从美食到日用品,从时尚到生活习俗,反映出上海人的审美情趣和生活方式,描绘出一幅都市生活的鲜活画卷,也彰显了上海这座城市独特的文化魅力与恒久的城市温度。

澎湃新闻经授权摘选其中《“红帮裁缝”戴祖贻 : 我在日本经营“培罗蒙”57年》一文与读者分享。戴祖贻是上海著名的西服店“培罗蒙”创始人许达昌的第一嫡传弟子,一直在培罗蒙工作。他于1951年去日本发展,在东京经营“培罗蒙”长达57年,在当地服装界赢得了很高的地位和声望,被誉为“培罗蒙”先生。

1995年,戴祖贻在日本“培罗蒙”西服店

本文由戴祖贻口述、李瑊整理。

成为“培罗蒙”第一个学徒

我是宁波北仑霞浦戴村人,1920年4月25日出生。我是家中的长子,13岁时进入上海著名的西服店培罗蒙做学徒。

培罗蒙是定海人许达昌开设的。我娘舅是做呢绒生意的,与培罗蒙有往来,就把我介绍进培罗蒙

当学徒。临行前,母亲再三嘱咐我,做事要勤快,手脚要清爽,万事要忍耐、刻苦。我当时只有13岁,是在1934年6月24日那一天拜师进店,是许达昌的第一个门生。当时店里就一个伙计,姓沈,是绍兴人。那时许达昌还时常到客人处做“包袱生意”(指拎着包袱兜揽生意,到处帮人家做衣服)。

“培罗蒙”创始人许达昌与大弟子戴祖贻

1935年,许达昌和蔡履新及蔡的一个朋友邵宝华,三人又合伙在静安寺路284—286号跑马厅对面开了一家双开间新店。不到一年,蔡、邵二位在霞飞路(今淮海中路)开了自己的西服店,培罗蒙则由许达昌个人经营。

当时客人中一个人叫潘有声,是电影皇后胡蝶的丈夫,在我们店里做了西装后,感到很满意,于是介绍《中华日报》的经理林柏生也到店里来做衣服,他也觉得满意。于是口碑相传,生意越来越好。

潘有声(后排中)、胡蝶(前排右二)在家中招待黄柳霜(前排右三)等(图片来源:李瑊)

陆续被介绍到店里来的客人有许多当时的政界要人,还有经济界、商界、金融界、文艺界、体育界的著名人士,以及许多外国大公司大银行的大班巨头、外交使馆人员等。后来外交部大使公使和出国人员的一切行装,包括所有服装和各种礼服等也都由培罗蒙承包了。

拜师三年后穿上西装

培罗蒙的生意之所以那么红火,是因为许达昌的裁剪技术高超。对于不同体型的客人,他有不同的裁法,叫“各人各式裁法”。他有一样拿手的绝活,对于客人喜欢的衣服式样,可以直接从衣服中打出纸样,可以说“百发百中”。我们店里的裁缝用的都是老师傅,包括当时被称为“四大名旦”的四人:王阿福,沈雪海,鲍昌海,庄志龙。工人有20多人。

当时每逢周末,大光明电影院9点钟有夜场电影,有很多外国人来看电影。旁边的培罗蒙店堂里灯火通明,许达昌身穿一件笔挺的大衣,在店堂内裁衣服,学徒们则站在一旁看着。电影散场时马路上的汽车排成长龙,店里的情景被外面的客人透过大玻璃窗看得一清二楚,许达昌正是通过这种方式来做“活广告”。

![]()