中国视角看“杜立特行动”:山河为证,英雄为魂

8月21日,《英雄山河—1942年的衢州之约》新书发布会在京举办。《英雄山河》由作家周立文所著,是一部以杜立特行动为题材的非虚构作品,由光明日报出版社出版。

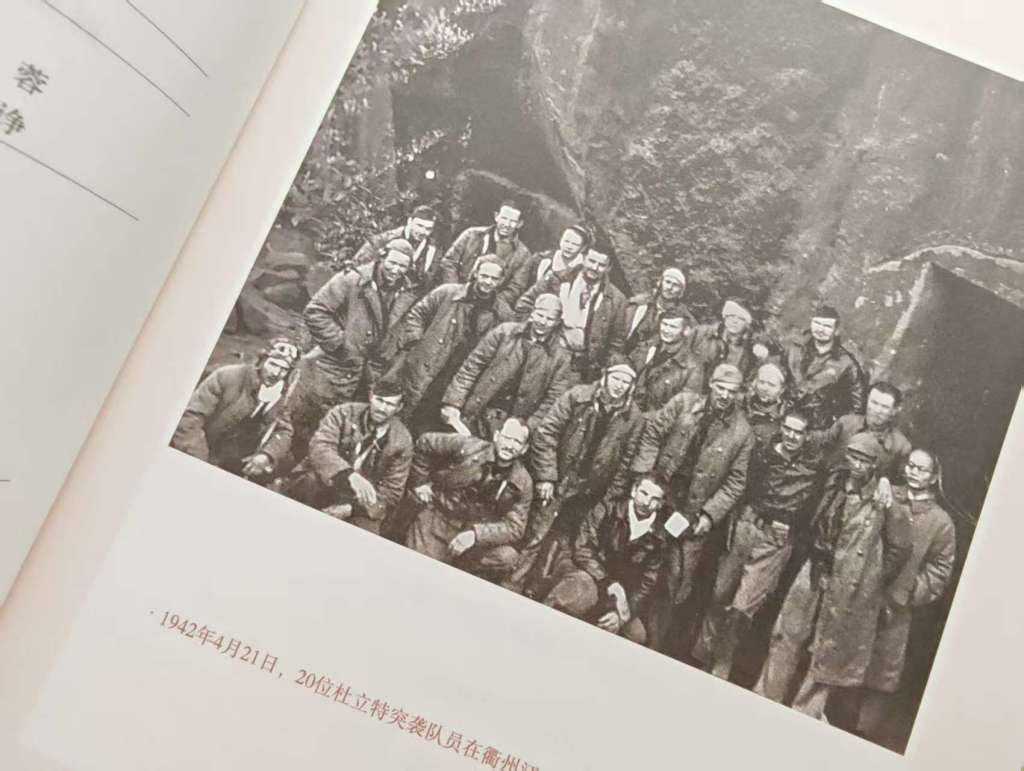

杜立特行动是中美两大同盟国第一次联手抗击日本侵略者的重大行动,它分为两个阶段——轰炸东京和降落中国。1942年4月18日,由杜立特中校率领的突袭队从大黄蜂号航母上起飞,对日本进行有史以来的第一次大轰炸,之后飞往中国降落。由于行动提前,且到达中国时遇上大面积降雨,加上信息沟通不及时,15架B-25轰炸机(1架迫降于海参崴)在华东地区500平方千米的范围内坠毁或迫降,包括杜立特在内的75名飞行员,有64人被中国军民救起(3人降落时死亡,8人被日军抓获),并安全送往衢州,然后转移至重庆、昆明等地。

《寻找“杜立特”》纪录片

关于杜立特行动,美国先后出版了数十种图书,周立文谈道,这些作品中除了《东京上空30秒》外,对中国军民奋勇营救美国飞行员的故事均叙述不够完整,且错漏百出,主要是因为写作者掌握的资料有限,以文学形式反映这一事件的作品更是罕见。

基于这样的背景,长期从事新闻、出版工作的周立文从2024年8月起,到飞机坠毁点和飞行员降落点进行田野调查,通过查阅档案和阅读国内外著述,创作出了这部45万字的非虚构文学作品。

关于本书的写作,周立文介绍,自己没有选择宏大叙事,更多地选择那些能够凸显人性光辉的故事,于细微处落笔,同时遵循这样的原则——绝不编造任何场景和情节,绝不使用没有来源的对话,绝不对人物形象进行拔高。“我试图以另一种方式叙述故事,而不是臆造故事;我彻底拒绝了小说、戏剧等笔法,希望能够走上诗歌的道路。”

周立文回忆,当自己接触杜立特行动这一事件时,所有的当事人都已不在人世。“我在江西鄱阳的朗埠村见到过两位95岁的老人,而在1942年的那个清晨,他们只是挤在人堆里看热闹的孩子。”

但周立文仍旧渴望回到历史现场,2024年秋冬之间,他租了一辆车,从南昌经上饶到达衢州,中间还向北到达皖南,这是一条重要线路,留下了很多精彩的故事。另一条重要线路是从浙江鄞州,经象山、三门到临海,这里曾经有过惊心动魄,有过伤亡和被捕。

周立文

“在临海恩泽医局,我看到了原临海恩泽医局负责人陈慎言的全部档案,其中有一份写于1952年的材料,叙述了他赴美学习的经过。我发现,在最后一页纸的边角上,陈慎言写下了‘事如云烟了无痕’这7个字,字写得很小很小。那两天,我一直在琢磨他写这句话时的心态;在上饶广信区,我见到了营救过4号机机长霍尔斯特罗姆的甲长韩成龙的儿子。根据霍尔斯特罗姆本人的叙述,他在绵羊关遭到过土匪的抢劫。从土匪窝到韩成龙的家,这中间到底发生了什么,我们再也无法得知了。连韩成龙的名字,也仅仅留存于历史学家罗时平先生的笔记本上。”周立文在书中回忆道。

行走在浙赣皖闽的山水之间时,周立文感到,虽然英雄们已经离去,但他们曾经守护的山河依然完整、清晰地存在着。正因如此,他将书名确定为《英雄山河》。

书中所收历史照片

发布会上,中共中央党校(国家行政学院)教授梅敬忠认为,《英雄山河》中有感人的生动细节和场景呈现,塑造了中国军民个性鲜明的英雄群像;历史学家、杜立特行动研究专家罗时平认为,《英雄山河》以浙赣皖闽军民救援美国飞行员的真实历史事件为脉络进行文学重现,生动地揭秘了被尘封的用血与火铸造的中美人民友谊故事,填补了杜立特救援行动的人民群众视角的空白。

诗人王法艇认为,《英雄山河》中,作家以“救助飞行员”为脉络,将战争的残酷与永恒友谊交织书写。以山河为证,以英雄为魂,以纪实的笔法书写英雄,以诗性语言唤醒记忆,这种将个体命运与民族精神熔铸于自然意象的笔法,让非虚构作品突破了纪实的边界,成为一部关于人类共同命运的寓言。

光明日报出版社社长潘剑凯说,从出版策划的最初阶段,我们就确立了一条主线——必须让书中的英雄精神与历史情感得以完整而真实地呈现。我们的策划团队斟酌每个内容细节,力求在史实的基础上,恰到好处地进行文学性的加工。策划过程中,我们秉持的是敬畏历史、尊重事实的原则,确保每一段历史的再现都贴近真实、触动人心。

衢州市委常委、宣传部部长邓崴介绍,近年来,衢州深入挖掘“杜立特行动大救援”这一宝贵的历史资源,成立杜立特行动历史研究会,持续举办“我们衢州见”国际人文交流活动,努力为中美民间友好、服务国家总体外交作出衢州贡献。《英雄山河》不但重现了83年前的历史现场,更让读者感受到那段历史在当下的回响。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际推出这本书,对于弘扬正确二战史观,展现可信可爱可敬的“中国形象”更有特别意义。

发布会现场