记录中国|如何看待合肥夜经济?

【编者按】

从2016年出发到今年,澎湃新闻与复旦大学新闻学院共同创立的专业报道品牌实践项目——“记录中国”已走过十年。经过十年的培育,“记录中国”已成为主流媒体赋能名校社会实践的知名IP。

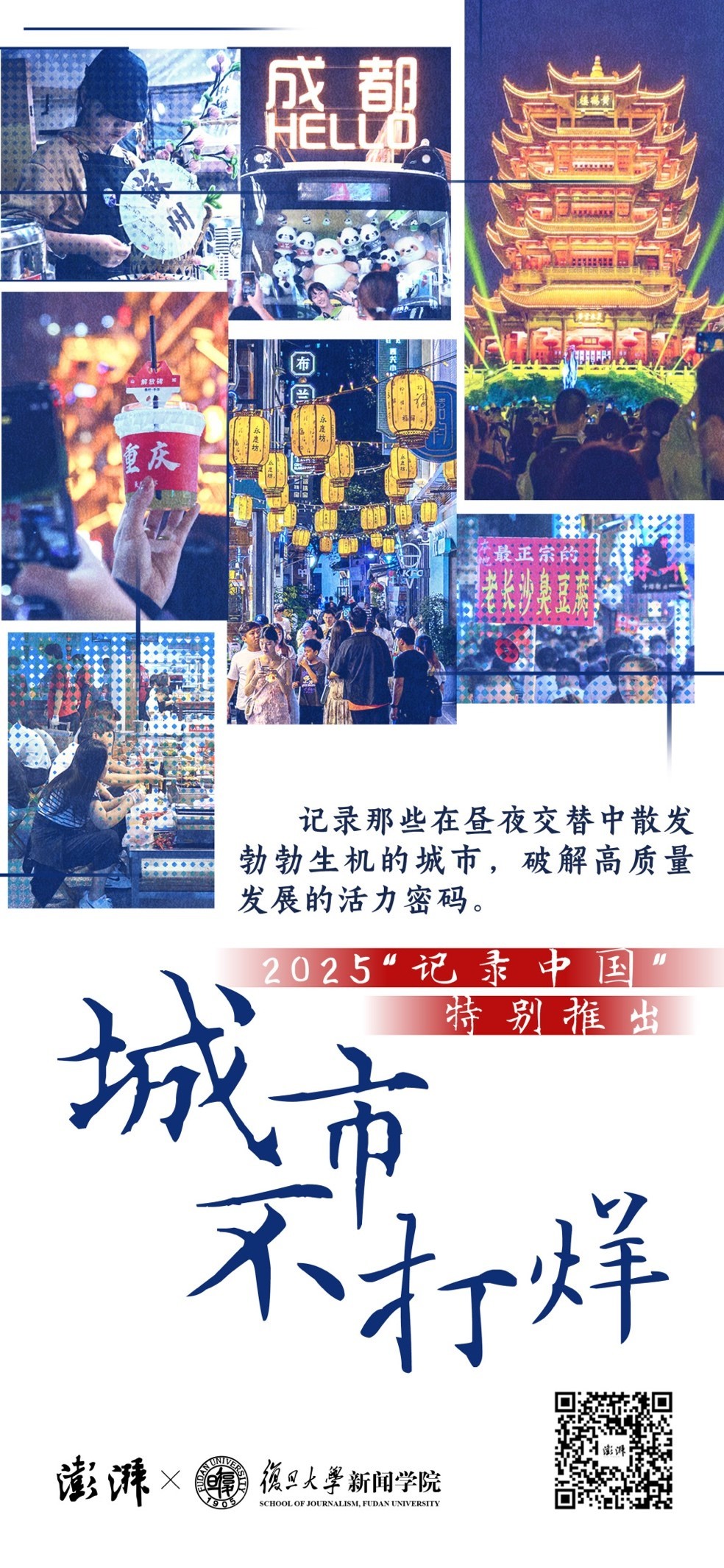

2025年“记录中国”的主题是:“城市不打烊:高质量发展活力密码。”澎湃新闻记者和复旦大学新闻学院师生将实地探访上海、重庆、江苏苏州、安徽合肥、湖北武汉、湖南长沙、四川成都等地,走进这些在昼夜交替中始终散发勃勃生机的城市,破解高质量发展的活力密码。

今天刊发的是来自“记录中国”安徽线的报道《如何评价合肥夜经济?》,讲述了合肥是如何通过打造特色街区促进夜间经济的。

“合肥最好玩的地方是合肥南站”——这句本地人无奈的自嘲,曾是这座科教之城文旅短板的生动注脚。如今,夜幕下的合肥正试图改写剧本:罍街的酒杯在“炸罍子”的喧腾中碰撞,游客跟着小红书攻略“人均20吃到撑”;几公里外,沉寂的万吨粮仓被霓虹点亮,变身售卖“牛马”冰箱贴和“躺着赚钱”眼罩的“非标商业”试验场。

从自嘲“南站梗”到追逐“夜未央”,合肥用特色街区的夜经济实验,是找到了独特的“皖式”表达,还是进入了特色街区同质化的新轮回?

“罍”字IP:从生僻字到流量密码

龙罍广场上,那尊放大百倍的春秋镂空罍仿制品,是罍街最醒目的地标。这个曾躺在字典里的生僻字,如今被赋予了“炸罍子”(豪饮干杯)的市井含义,成了合肥打造“烟火气”的核心符号。

罍街龙罍广场上的罍仿制像

“‘北京有簋街,合肥有罍街’,这是我们最早打出的口号。”一位在此工作了五年多的讲解员安琪告诉“记录中国”团队,“‘炸罍子’是我们这的俗语,就是喝酒的时候把小酒杯换成大杯子,干杯,一口干掉,也叫‘放一个罍子’。”

安琪说,这个习俗一直流传至今,晚上路过酒吧街时,还经常能听到本地人一边碰酒杯一边激动地喊“炸!”然后把酒一饮而尽,不抬头、不喘气、不留底子。

2012年,在政府主导下,国企滨湖投控集团接手旧改项目,废弃水塘变身美食街区。罍街一期引入105家商户,主打“安徽最大”。如今,罍街宣称汇聚4000多种美食,从18元的徽州果木烤鸭到10元的三河米饺,“人均20吃到撑”攻略在小红书流传甚广。

傍晚,罍街新项目“面街”上的魏家凉皮已座无虚席,安琪称“夜间客流是白天两倍”。

“来都来了,当然希望把这里的特色都吃到。”来自上海的游客郑方指着手机屏幕上满满一屏旅游美食攻略告诉“记录中国”团队,她采取“错峰排队”策略,先打卡排队人数较少的其他小吃,再集中力量攻克长龙,徽州果木烤鸭是她此次美食之旅最后一个打卡点。

“我本来搜了很多家美食,但它们都分散在合肥各处。后来看到有网友在评论区推荐罍街,说这边本地小吃很多,对我这种只待一两天的游客很友好。时间紧张,又想多尝尝当地美食,罍街就很适合。”郑方说。

郑方买到果木烤鸭后,转身直奔OTW(On The Way)Livehouse,她喜欢的乐队“葡萄不愤怒”在此演出,这也是她此次来合肥的主要目的。“这里吃喝玩乐齐全,吃完饭去听演出,蹦累了再出来吃宵夜,是一个很适合江浙沪人度周末的地方。”

晚上20时43分,罍街人头攒动

根据第一财经·新一线城市研究所发布的城市夜生活指数,合肥相比于2017年首次统计时的位次提升了60名,是“新一线城市”中“超车”最快的城市。提到夜生活,很多人一开始不会想到合肥,但根据文化和旅游部确定的345个国家级夜间文化和旅游消费集聚区中,合肥就有4个,位列全国第二,仅次于成都。

以罍街为例,其蝶变体现在不断引入的酒吧、潮牌和高端零售,试图从“好吃”转向“好逛好玩”。但工作人员也坦承,罍街的“特色”仍依赖于美食的物理聚集,受限于场地,难有大刀阔斧的改造。

粮仓重生:“首店”扎堆,“非标”试验

从罍街向北走,再沿着望江路一路向西,十座筒仓组成的标志性建筑“万吨筒仓”映入车窗,出租车师傅老陈说:“去新粮仓,不用看地图,看到这几个‘柱子’就知道到了。”

地标“万吨筒仓”

随着城市扩张和产业升级,安徽省机械化粮库完成了“以旧换新”,以新粮仓KUKUPARK文化商业合集的新身份于2024年5月17日正式亮相。

开业仅3个月,新粮仓社交媒体粉丝总量就突破了8万,关于“新粮仓”的话题讨论量超4万条,相关话题浏览量突破4500万次。“这里每天平均车辆进出量在8千到1万之间,整体人流量平时在5万左右,节假日能突破8万。”

新粮仓综管部工作人员苏子俊向“记录中国”团队介绍,目前新粮仓商业街区一周的最高营业额能超过1500万元。根据合肥市文化和旅游局发布的信息,2025年春节假期(1月28日至2月4日)期间,罍街一周的营业额为1928万元。作为合肥商业街区中的后起之秀,新粮仓能取得与成熟街区相近的周营业额水平,足见其表现亮眼。

新粮仓的前身安徽省机械化粮库作为全国18家机械化骨干粮库之一,曾是华东地区至关重要的粮食枢纽。得益于“新旧相辉”的改造原则,万吨筒仓和21座平房仓被赋予了新使命,成为了合肥工业旅游的宝贵资源。

30岁的本地市民张女士经常在晚饭后带着爱犬来新粮仓散步,她认为街区在设计上有许多可取之处:“一进来就能感受到那种老厂房的历史感和怀旧感。”

她左手牵着狗绳,右手指着筒仓下的光束说:“还有个很重要的原因我觉得是打光,没有像传统商业街一样五颜六色、花里胡哨,平常遛狗散步看着也挺赏心悦目的。”跟随张女士指的方向望去,灰白色的水泥筒仓仍在光影中勾勒出工业时代的轮廓,成为霓虹灯、投影仪、墙绘和艺术装置的新画布。

被改造成店铺的平仓房

“我们希望借由新粮仓探索一个开放式的、新业态模式。我们不想直接复制其他街区的模式和店,直接搬一些东西进来。这样没有新意,留不住人,不会长久的,可能半年就没流量了。”苏子俊向“记录中国”团队介绍新粮仓的经营理念,“来的人不一定是因为消费,逛一逛、拍拍照,这种体验都很有趣味。像那种商场‘盒子’商业模式已经比较饱和了,也容易有审美疲劳。”

23岁的合肥市民顾子辰被新粮仓内“止痒商店”这个奇怪的店名吸引,“很好奇这个店是做什么的,怎么‘止痒’”,刚进门就找到了答案——印着“龙位”的坐垫、“躺着赚钱”的眼罩、能“打碟”的洗碗海绵……本来平平无奇的日常用品在这里“情绪价值拉满”,他购入了一个32元的“牛马”冰箱贴,这个冰箱贴除了有趣的设计,还能扫码领取同款PPT模板:“精神状态太超前了,这种东西一看就是上过班的人才会设计出来的。”

创立于2022年的止痒商店汇集了超过150个独立文创品牌,在上海开出首店,2年内在北京、天津、重庆等地开出了7家分店,而新粮仓的这家止痒商店也是整个安徽省首店。

新粮仓的杀手锏是“首店经济”,据不完全统计,目前新粮仓已经引入了冯校长老火锅、LEZO音乐现场、度世界精酿啤酒博物馆等26家安徽首店及7家城市旗舰店,安徽首店品牌超过新粮仓签约商户的30%,构成了独特的首店经济矩阵。

除了引进品牌,还有合肥主理人创建的在地品牌:占地24平方米的合肥最小的独立书店“中场休息”从不休息,而书架上又贴着“不休息就完蛋了!”的手写卡纸,因为在这家小小书店,“阅读就是生活的中场休息”。

书店主理人方方解释说:“我们希望在城市里提供一种可供停泊休憩的人生状态,让人在这里获得再次出发的力量。在人生中,希望大家为自己开辟出中场休息的空间。”

“合肥最好玩的地方是合肥南站”,很多网友这样调侃合肥在文旅方面的短板,这也是方方和团队创业的起点:“听着关于合肥不好玩的‘南站梗’,我们萌生了‘想为这个城市做点什么’的念头。”

他们在自己的公众号简介里写下:看见多面合肥,我们试图让这座城市变得更好玩。从创作公众号文章起步,到举办各类线下策展,再到如今开出容纳800多种书籍的实体书店,以“城市文化创造者”自居的他们不断探索着合肥在地文化的更多可能。

新粮仓街景

一位网名为@三点半课程表的合肥市民在小红书发帖称“每次来(新粮仓)都有新感觉,布景又丰富了”,并带上了#城市换上新皮肤#的话题词。合肥本地网友@MSyan去过新粮仓后在小红书笔记里写到:“合肥也是很有历史的城市,不断慢慢发展起来的,曾经的记忆不能被彻底抹去,这样的形式很好,新旧传承,新粮仓就是很好的地标。”

2025年7月,合肥入选商务部零售业创新提升试点城市,重点推进“非标商业”等创新形态,强调通过“一店一策”的场景化改造,打造个性化、体验化和差异化消费场景,仓筒里的“非标”夜经济正是合肥新消费发展的生动注脚。

特色街区能否掩盖合肥“文旅短板”?

在新粮仓,运粮轨道成为马术俱乐部的跑场、相声剧场开在火锅店对面、高尔夫能通过AI和模拟器完成学习……“非标”业态的创新让每一个筒仓都充满可能性。

然而,光环背后是巨大的运营压力与对持续创新的考验。首店红利终会消退,“情绪消费”能否持久?小众书店的商业可持续性,与粮仓宏大的物理空间和资本投入,构成微妙对比。当“非标”成为新口号,其内涵是否足够深厚以支撑长远发展?

安徽大学创新发展战略研究院区域与城市经济学方向研究员韩正龙指出,相较于长三角其他核心城市,合肥夜间经济规模仍然偏小,但目前合肥正在努力构建夜间经济新布局,按照“一街一特色”,强化行业引导,做到市场定位清晰、个性特征明显、业态结构合理、服务功能互补,避免夜市街区雷同化,实现有序错位发展。

罍街的“炸罍子”声浪,与新粮仓筒仓的静默光影,构成了合肥夜经济的双面叙事。从模仿到摸索“罍”文化,从废弃粮仓到追逐“非标”与首店,合肥试图撕掉“文旅短板”的标签。数据攀升与网红打卡印证了其阶段性成功。

当“特色街区”成为城市标配,合肥的实验能否超越美食聚合与空间改造的表层热闹,真正孵化出根植本土、可持续且具有独特精神内核的“皖式”夜生活?这考验的不仅是商业嗅觉,更是对城市文化肌理的理解与创造性转化的能力。夜潮奔涌,“肥水”相合,狂欢之后,更需要一份清醒。